Por

Sigfredo Pastor, pintor de tangos

penas se escarba en la esencia del porteño, del hombre de Buenos Aires, lo primero que aflora a la superficie es su alma de tango. Esa música ciudadana y sus correspondientes versos cubren, en enorme proporción, la complicada textura de un continente sentimental hecho de soledad, pesadumbre, bronca y nostalgia, aflicciones que sólo puede reparar un grande amor.

«Con ella a mi lado / no vi tus tristezas/ tu barro y miserias/ ella era mi luz...», dicen Alfredo Le Pera y Carlos Gardel refiriéndose al Amor, al único sol del barrio gris. Y ese Amor, para mayor dramatismo del tango, suele ser siempre «el que no fue», la pasión inacabada, el idilio roto en flor; constituye la insoportable angustia de la separación cuando todo era dicha.

«Con ella a mi lado / no vi tus tristezas/ tu barro y miserias/ ella era mi luz...», dicen Alfredo Le Pera y Carlos Gardel refiriéndose al Amor, al único sol del barrio gris. Y ese Amor, para mayor dramatismo del tango, suele ser siempre «el que no fue», la pasión inacabada, el idilio roto en flor; constituye la insoportable angustia de la separación cuando todo era dicha.

¿Acaso ese ardor del alma ha existido alguna vez de otra manera en la vida y en la literatura? Resulta incuestionable que su arrebato, su frenesí, jamás se sostiene por toda la vida de la pareja. El amor desatado entre Romeo y Julieta cesa y crece tras la muerte de ambos; lo mismo ocurre con Cleopatra y Marco Antonio. Y es también la Parca quien pone fin a los apasionados romances de Margarita Gauthier y Elisabeth Browning; el idilio entre Abelardo y Eloísa se alimenta con la angustia de la separación; Rodolfo de Habsburgo y María Vetsera, amantes, deciden suicidarse juntos en Mayerling; Juana la Loca lloró por siempre a un Felipe el Hermoso, cadáver, Ninguna de esas apasionadas relaciones tuvo una existencia larga e intensa que, con el tiempo, podía llegar a hacer cambiar los papeles. Todos quedaron truncos por la fatalidad y de ahí su permanencia; por eso constituyen «el amor que no fue».

Ninguna canción, de ningún folklore del mundo, canta al infortunio del amor imposible en la forma que lo hace el tango; él creó, por añadidura, un vocablo que también le es exclusivo y no tiene símil en castellano: metejón. Esa palabra, como canta Enrique Santos Discépolo, significa coparse con «lo que no pudo ser», amar el sufrimiento de amar, recordar, añorar, creer que todo pasado fue mejor; sentir, pensar, meditar en lo irrecuperable.

En la extensión de su temática, el tango-canción acude otras veces a la rebeldía, pero ese gesto constituye sólo la ofensiva solitaria del desencanto, una protesta aislada, una bronca mística en la que el tanguero se consuela explicándose a sí mismo que la mishiadura, la explotación, el agravio o la agresión gratuita del que está arriba, son insolucionables. Esa queja, limitada al reducido espacio de la letra de tango, se emite sólo como un desahogo personal, queda únicamente como una gratificación del autor para sí mismo; no va más allá de la satisfacción individual y, como queja social, tiene la misma mínima repercusión del ladrido del perro a la luna, ese aullante clamor que representa sólo el ignorado y profundo lamento del animal ante el amor muerto.

Esta esencia, ultra exclusivista, constituye un privilegio que se da también en el tango bailado. Allí, ni el hombre ni la mujer, pueden apartarse de la concentración solitaria que los envuelve y amalgama cumpliendo un majestuoso ritual que ningún otro baile del mundo logra ofrecer. Por tal enjundia, el tango ha sido considerado la gran danza del siglo XX, la ceremonia coreográfica en la cual el género humano pone en juego los intereses de la especie para perpetuarse a través de la procreación; es decir donde la pareja enciende el impulso del único acto capaz de llevarla a esa sensación de eternidad que otorga la descendencia.

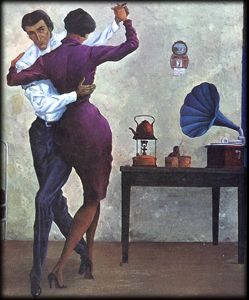

Sigfredo Pastor, antes que artista, hombre de Buenos Aires hasta la más recóndita fibra de sus entrañas; afincado por cuore en una temática pictórica de honda consistencia porteña y tanguera, traza en sus cuadros un universo que es reflejo fiel del espíritu de nuestra música popular. En ellos afirma el vigor del baile entrelazado, formando o fundiendo a la pareja casi en una sola figura, en cumplimiento de una apostura maleva de honda plasticidad escultórica que, por su vibrante acción, parece empeñada en fijarse de manera indefinida en el tiempo.

Muestra, con recia expresión y barroca filigrana, todo lo que nuestra música popular ciudadana ostenta como viril y bravía. Ese impulso erótico, de feroz contextura, se asienta en el valor y el coraje de ignoradas pero ciertas epopeyas con duelos a cuchillo cuyo pretérito y nunca olvidado escenario fue el arrabal. A los aledaños, muerta la vida en libertad del campo, arribó al exiliado gauchaje cansado y casi vencido. De su renacimiento en la ciudad surgió la impresionante liturgia del tango bailado que está aquí, en el trazo de Pastor, desbordante de excitación y solemne ensimismamiento, coronado de gruesos ribetes o finos arabescos que, por actitud y aptitud, exponen el desbordante fuego sagrado, la concentración mística, que se requiere para ejercer el sublime acto de bailarlo.

Después, o mejor dicho como una parte indispensable del todo, como pincelada ineludible, como detalle fundamental de la policrómica mise en scene total, salta el ropaje: sacos, pantalones, blusas, polleras, pañuelos o chambergos que parecen unidos a la piel, manifestando pliegues, sinuosidades, recovecos que sirven para refugio, morada u ocultamiento de una coreografía que funde los cuerpos en plan de conjuración erótica e instituyen el paso previo de la corola que se abre al polen. Y hay también allí, como estallido del rito, un despliegue de movimientos en piernas, brazos y caderas que es prepotente ostentación y constituyen otra parte esencial de la danza; esa que, por su genuina aparatosidad gesticulatoria, podría graficar el alarido.

El tango, además, para establecer con legítima exactitud su identidad, requiere un escenario real y una auténtica utilería también totalmente propia, exclusiva, sin la cual perdería ese sabor que le otorga su raigambre como folklore ciudadano.

El tango, además, para establecer con legítima exactitud su identidad, requiere un escenario real y una auténtica utilería también totalmente propia, exclusiva, sin la cual perdería ese sabor que le otorga su raigambre como folklore ciudadano.

Lejos de la falsa feerie del Cabaret, Pastor le adjudica su paisaje más auténtico: el patio; ese microcosmos que sintetiza el trajinar de la vida de arrabal con su cargada esperanza de milagros; ese tablero de baldosas rojas en el que el ajedrez de los guapos entabló más de una jugada mortal. Sobre su entorno de paredes rosadas o amarillentas, trepan enredaderas y madreselvas o se extienden parras y aleros para que el antiguo y cálido continente irrecuperable «tenga —como decía nuestro llorado Cátulo Castillo— frescor de sombra» y el mate amigo circule cálido y tierno en la rueda formada por los cordiales sillones de mimbre más nobles y majestuosos que un trono.

Puestos ya en el añoso patio, encontramos el altillo con la pequeña ventanita donde, en una diminuta maceta, ha crecido una flor henchida del mismo coraje de su mísero dueño para sobrevivir a innumerables inclemencias y postergaciones. Adentro, el calentador Primus rige el invierno y el verano como una inapagable llama votiva, encendida para sostener el sentimiento de un cariño que, ausente o presente, siempre estará vivo. Sobre las paredes a veces descascaradas del viejo bulín la proyección querendona del porteño ha instaurado, como en un altar, el panteón de sus héroes: el sonriente perfil de Carlos Gardel, la apostura boxística de Firpo, Justo Suárez o el Mono Gatica y el seleccionado albiceleste de las grandes y fraternales justas rioplanteses contra los aguerridos orientales.

Y en el foro, como si fuera el telón de fondo de la representación del legendario sainete criollo, tan afín a la esencia del tango, tenemos una puerta casi irreal que simboliza el antiguo y amplio portón del conventillo en cuyo quicio, tras el regreso del descanso a la sombra, se apoyaron alguna vez los compadres de Alberto Vaccarezza, Carlos Mauricio Pacheco y Roberto Lino Cayol a contemplar el melancólico escenario del perdido amor. Ese mismo portón que, abierto día y noche, ofreció el deslumbramiento de los faroles callejeros marcando «una hilera larga de luces que van pal' Centro» a fin de que las siguiera la pebeta más linda 'e Chiclana cumpliendo el empeño de transformarse en la mitológica Esthercita y la sencilla Margarita pasara a llamarse Margot.

También ellas hicieron girar la manivela de los organitos moliendo en el tango su melancólica carga de ausencias, añoranzas y sueños vanos, para repetir por enésima vez —¡loado sea!— su temática sinfín: la del amor que no fue. Ese imposible, hecho de tarde gris, desencuentro, cita ausente y ronda de esquina sin Ella que, para Sigfredo y para mí, será siempre la voz de Buenos Aires, nuestra ciudad amada. es decir: el tango.

Publicado en Buenos Aires, junio de 1978.